2025年11月7日

日本NIE学会で報告 100年余り密封されていた大阪毎日新聞の京都滋賀附録を開いてわかったこと

「NIE(教育に新聞を)」の実践例を報告する日本NIE学会の第22回大会が9月27日、名古屋市の愛知東邦大学で開かれ、「ノンフィクションでの記事活用―ジャーナリストの歴史探究―」と題した自由研究を発表した。

現在進行形のニュース記事だけでなく、過去の記事が小中高校から大学まで、NIE実践として活用範囲が広がり、探究学習に有効ではないか――。そう考えて同学会で初めての発表に臨んだ。内容はノンフィクションの取材、執筆過程で大きな役割を果たした活用例を紹介するものだ。

近年は国立国会図書館のデジタルコレクションの登録資料のテキスト化が進むなど、各地の図書館や教育施設で閲覧可能な資料が増加したうえ、コロナ禍でオンライン学習が普及し、家庭や学校のパソコン端末から幅広いデータにアクセス可能となっている。

実践は「適切な情報を効果的に収集し取り込む」「史実、時代背景を正確に理解、判断する力を与えられる」――ことを意識し、重要な出来事を報じた記事、取材対象者の証言を裏付ける記事の探し方も当日は説明した。

実践例として、自著、セミナー、シンポジウムなどで実際に過去の記事を活用したケースを六つ紹介した。

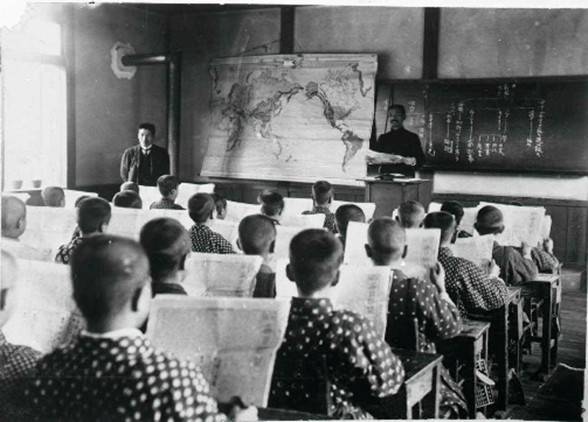

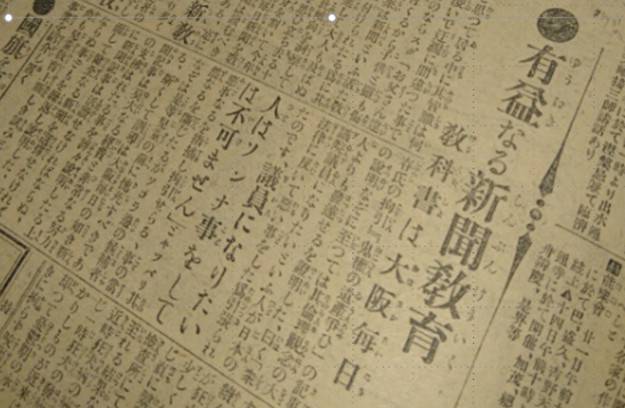

≪大正初期のNIE≫

大正時代に京都の尋常小学校で撮られた「新聞を持つ児童の写真(左下)」(京都市学校歴史博物館で常設展示)で大阪毎日新聞が使われていたことに気づき、その真相を探ろうと、100年余り密封されていた大阪毎日新聞の京都滋賀附録を開き、この写真を添えて「教師名、授業内容」が書かれた記事(1914年3月13日付、右下)を偶然見つけたことが解明の決め手となった。その経緯は日本新聞協会のNIE全国大会などで筆者や研究者が発表している(今後書籍化予定)。

≪終戦直後のNIE≫

新潟第一師範学校男子部附属小学校の児童が民主国家をめざす新しい教育実践で1948年に県庁、商店などを取材して新聞づくりに取り組んだ。一人で警察を訪ねた当時の6年男児(88)は「市民を取り締まる存在から市民を守る警察への転換を取材した」と回顧した。筆者が自治体のセミナーで「焼け跡のアクティブ・ラーニング」と題して発表した際、新潟県民の「新警察」への期待の声を掲載した新潟日報記事を補完資料とした。

≪重要な投書≫

編著書『世界の遺児に教育を! あしなが運動の創始者・玉井義臣自伝』(藤原書店)に親族を交通事故で失った青年の朝日新聞の「声」欄の投書(1961年2月1日付)を収録。≪「走る凶器」を追放し、明るい社会を作りあげるために立ち上がってください≫との内容で、記録性の価値を示した。

≪時代を表現する写真≫

共著『新宿ゴールデン街 〈双葉〉女三代記 ルーツは〈明治の製糸王〉萩原彦七だった!』(同)の表紙に使用した朝日ジャーナル記事(1964年)の写真。東京五輪対策を話し合う飲食店主たちの記事のカット写真に使われ、朝日新聞社が保管するネガから焼き付けを依頼した。

≪記憶の確認とファクトチェック≫

編著書『いのちを刻む 鉛筆画の鬼才・木下晋自伝』(同)で、鉛筆画家の不確かな記憶(父の事故死、高校時代の美術展入賞など)を裏付けし、日時を特定した1960年代の地方紙のマイクロフィルム記事を収録した。

≪歴史的な出来事≫

著書『日中が育てた絵本編集者 唐亜明』(同)に、主人公の人生を左右した日中国交正常化を報じる毎日新聞記事(1972年9月29日夕刊、下)に加え、写真記者の荒巻万佐行さんが北京市内で1967年に撮影した文化大革命を象徴する毎日フォトバンクの写真を使用した。また主人公が日本で初めて出社した1983年8月16日の毎日新聞朝刊1面を飾った「『香港、97年に完全回復』胡耀邦総書記と単独会見」という山内大介社長との会見を特報した記事も引用した。この世界的スクープのお膳立てをした一人は主人公と懇意な北京支局の今田好彦特派員だった。

◇ ◇ ◇

いま歴史研究は「アカデミックな歴史学以外にも歴史の門戸を開こうとするパブリックヒストリーの時代を迎え、ジャーナリストの実践が今後の重要な課題として浮上している」(京都市学校歴史博物館の林潤平学芸員)といい、日々の新聞記事が現代社会を学ぶ教材にとどまらず、「過去の記事」も幅広い分野で重要な役割を果たそうとしている。そうした取り組みが、歴史記録者としての新聞記者に、ファクトチェックの重要性を再認識するなどフィードバックされることも期待したい。

なお、大会後の懇親会では、愛知東邦大学を運営する東邦学園の理事長で元毎日新聞政治部デスクの榊直樹さんが「これからも紙の新聞を大事にしてほしい」と力強くあいさつした。

(81入社 元社会部 城島徹)

(編集部から)

*「新刊紹介」で城島さんの近書『新宿ゴールデン街 〈双葉〉女三代記――ルーツは〈明治の製糸王〉萩原彦七だった!』を紹介しています。