2025年9月29日

塩釉陶芸家・橋本昌彦展、本日まで日本橋三越本店で

塩釉を使う代表的な陶芸家・橋本昌彦さん(73歳)の陶芸展が日本橋三越本店で開かれ、27日(土)には、毎日新聞の朝刊文化面「KOGEI!」欄の執筆者、多摩美術大学の外舘和子教授とギャラリートークが行われた。

橋本さんの窯は、宮城県岩沼市にある。今回の展覧会のために外舘教授は作陶現場を訪ね、橋本さんから説明を受けた。

橋本さんが塩釉に本格的に取り組んだのは1994年からで、99年には毎日新聞社主催の第15回日本陶芸展で文部大臣奨励賞を受けている。余談ながら「その時から毎日新聞の購読を始め、今も続いています」という。「KOGEIが出ると、橋本さんがすぐ感想を送って下さる。とても励みになっています」と外舘教授。

塩釉は13世紀頃ドイツで生まれ、日本でも近代には作例が見られるようになったが、専用窯が必要で、焼成法もマニュアル化されておらず、各作家が試行錯誤をしながら制作しているという。

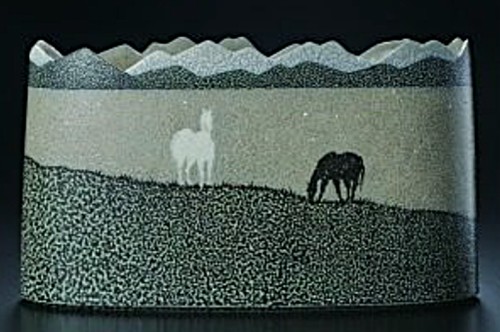

「塩釉は、ともすればグロテスクな雰囲気にも成り得るが、橋本さんの作品は、洗練された形に、独自の詩情豊かな世界を築いている。モダンな作品です」と外舘教授。

橋本さんは北海道生まれ。「開拓村で電気が来ていなかった。どこの家も馬を飼っていた。馬の世話は子どもたちがしていた。高校を卒業して仙台に来ましたが、椿の花を初めてみました。葉の緑、花の赤が鮮やかだった」

「土を成形するのは、ろくろでなく、手捻りです。結構早くつくれます。『椿』の作品で形だけなら午前中で。最初は食塩を使っていたのですが、思うようにいかず、現在は原塩の粒状のものを窯に投げ入れています」

話を聞いていても、素人にはよく分からないが、作品の写真を見て下さい。ともかく落ち着いた色調で、センス抜群だ。「いずれ人間国宝ですね」というと、笑っていた。

29日(月)が最終日。午後5時終了というから会場に足を運ぶのは難しいか。

紹介が遅くなってスイマセン。

(堤 哲)