2022年9月12日

江成常夫さんと土門拳―記念館で二人の写真展

日曜日連載の社会部旧友・専門編集委員、滝野隆浩さんの「掃苔記」11日付に、写真家土門拳(1909~90)の墓参りが載っていた。

今、山形県酒田市の土門拳記念館で写真展「2つのまなざし 江成常夫と土門拳—ヒロシマ・ナガサキ—」が開催中だ。10月16日(日)まで。

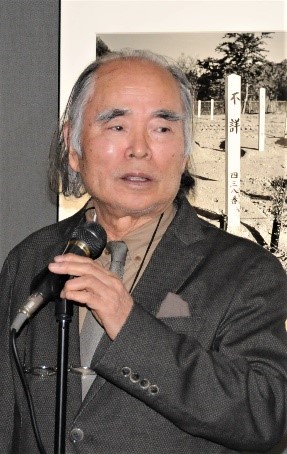

写真部旧友・江成さん(85歳)は容貌が土門拳そっくりといわれるうえ、1985年には土門拳賞を受賞している。

写真展の企画趣旨にこうある。

《1957年、原爆の惨禍を撮影するために⼟⾨拳が広島を訪れました。戦後12年を経てもなお⽣々しい傷を抱える被爆者の姿や、過酷な⼿術の現場などを⽬の当たりにした⼟⾨は、翌年に写真集『ヒロシマ』を発表。国内外に⼤きな反響を呼びます。

同作に⼤きな影響を受けた写真家の1⼈が、当時20代前半だった江成常夫です。江成はその後⾃⾝の仕事の⽂脈を“戦争の昭和”に定め、様々な被写体と向き合っていきます。その間、彼の中には常に被爆地への思いがありました。そして終戦から40年後の1985年、初めて広島に踏み⼊り、今⽇に⾄るまで綿密な取材や撮影を継続。どのように“被爆”を写真化するか問い続けた末、2019年の写真集『被爆ヒロシマ・ナガサキいのちの証』では、被爆地の遺品や遺構などの「モノ」のみを徹底的かつ克明に写し出しました。

土門と江成が異なる時代に異なる⼿法で表現してきた被爆の様相は、それぞれの視座から原爆の恐ろしさや平和への希求を重く深く訴えかけてきます。原爆投下から77年を経た現在も、世界では戦⽕が絶えません。本展における2⼈の写真家のまなざしが、戦争や平和を改めて考えていくきっかけになれば幸いです》

初日の9月3日には酒田市美術館と共催で「記念フォーラム」が開かれ、江成さんが基調講演。土門拳の作品をめぐるパネルディスカッションには、酒田市出身の評論家佐高信さんも加わった。

佐高さんは、政治部旧友・故岸井成格さんと慶應義塾大学同期で知られるが、実は、今秋刊行を予定している東京本社写真部OB会編『目撃者たちの記憶』(大空出版)に巻頭文を寄せている。

《ここには、土門が背負わされなかった時事性を求められて走りまわった写真部員の熱い叫びが秘められている》《時代を超えて残るものは活字よりも写真なのかもしれないと思うのである》と。

同書には、江成さんも東大紛争や航空機事故など、写真記者時代の仕事をいっぱい披露している。

初校ゲラをチェックしながら、「掃苔記」・土門拳から広がる不思議な縁を感じている。

『目撃者たちの記憶』出版プロジェクトの推進者は、1984年入社の元東京本社写真部長・佐藤泰則さん(62歳)である。「写真部史の出版にあたって」とあとがきでこう述べている。

《毎日新聞の創刊150年を機に写真部史『【激写】昭和』(平河出版1989年刊)の続編を出版したいとかねてから考えていた。『【激写】昭和』は昭和元年から昭和41年まで(竹橋移転)を収録して続編は昭和42年ということになるが、1964(昭和39)年の東京五輪の記録が少なく感じたので、同五輪から2021(令和3)年の東京五輪2020までの57年間とした》

《作業は3年前から始めた。まず重大ニュースをリストアップし取材者を調べた》

そして、全本社の写真部OB・現役から原稿を求めたのである。

「どの原稿も最前線の現場を踏んだカメラマンの証言で、当時の状況を知る貴重な資料だ」と話している。

出版が楽しみである。

(堤 哲)