2022年4月4日

ミロ展に、56年前の東京本社竣工を記念した「祝毎日」の作品展示

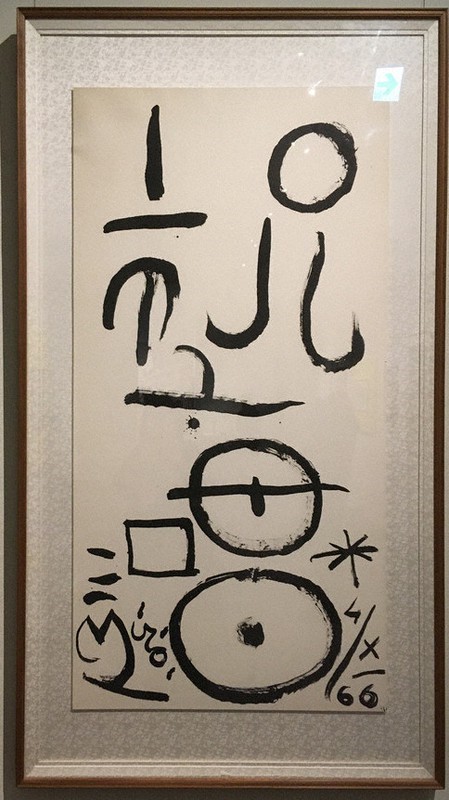

東京・渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「ミロ展 日本を夢みて」で、5階役員室の入り口にいつも飾られているミロの作品=写真上・毎日新聞紙面から=にめぐり合い、驚きと嬉しさの一瞬を味わった。

図録や会場の説明によると、毎日新聞は1966年に「ミロ展」を主催し、スペインの画家、ジョアン・ミロが73歳で初めて来日した。国立近代美術館と京都分館で開かれた「ミロ展」のためで、主催の毎日新聞社には10月4日に訪問。上田常隆社長の部屋で、9月に落成したばかりの新社屋落成を祝って揮ごうした。「祝毎日」という漢字とカタカナ、ローマ字のミロの署名。毎日書道界の金子卓義さんは「社長室で2枚書いたが、練習のほうがよかった」と伝えており、もう1枚の行方は不明という。

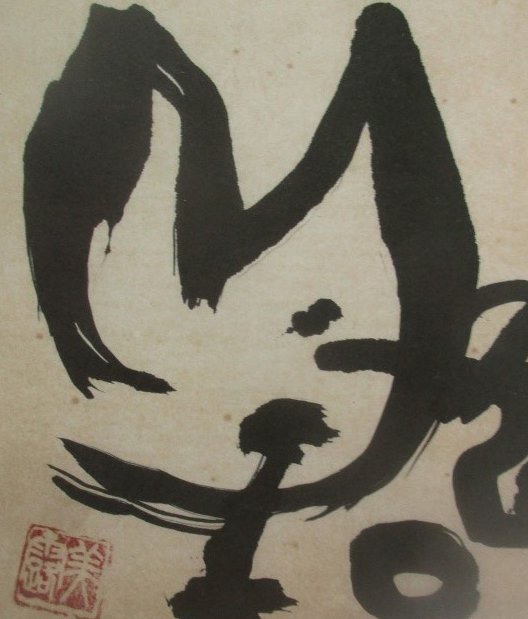

ミロはその前の9月30日に飯島春敬さんら書道界幹部7人とホテルニューオータニ「山茶花荘」で交歓会を開き、その席で篆刻家の松丸東魚さんと知り合った。篆刻に興味を抱き、後日、松丸さん宅を訪れた際、墨で色紙を揮ごうし、この作品に押された「美露」の印は、松丸さんが提供したという=写真右・図録から。

この時のミロ展は、パリ支局員だった松原俊朗さんが全面的にコーディネートして実現した。松原さんは東京外語大学仏語科を卒業して1949年に入社。ゴヤ展の企画・交渉で社長賞を受けるなどパリを拠点に事業部兼務でダリ展などの実現に貢献した。ミロ展では、ミロに同行して帰国、その後、毎日コミュニケーションズ部長待遇なども務め、1981年に退職、1996年に69歳で亡くなった。

毎日新聞では、ミロの日本滞在中、写真部員がつきっきりで撮影して作成した写真集を、ミロに贈呈したという。2度目の来日は、大阪万博(1970年)での作品制作だった。

今回のミロ展は東京新聞などの主催だったせいか、毎日新聞では地味な扱い(1段)――

(高尾 義彦)

≪毎日新聞 2022/3/31 東京夕刊≫

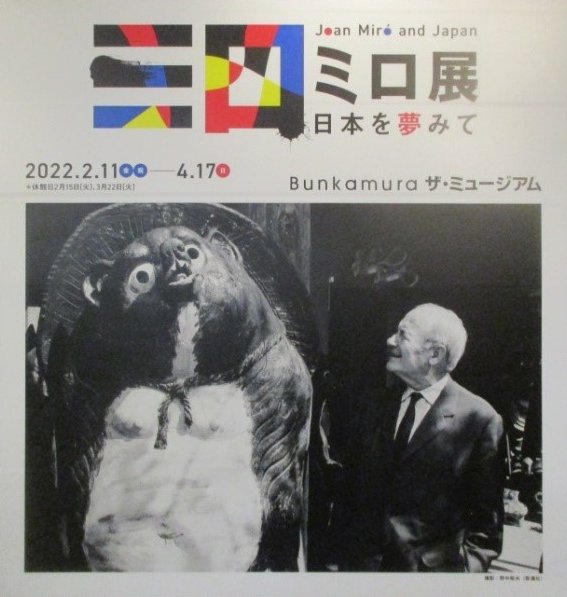

「ミロ展 日本を夢みて」が4月17日まで、東京・渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで開かれている(愛知県美術館、富山県美術館に巡回予定)。ジュアン・ミロ(1893~1983年)の創作活動の背景にある日本文化への憧れに焦点を当てた構成で、来日に焦点を当てた第5章「二度の来日」には、松丸東魚とミロによる「色紙」と毎日新聞東京本社の落成を記念してミロが揮毫(きごう)した「祝毎日」などが出陳されている。別章には、ミロのアトリエに残された平凡社刊「書道全集」や飯島春敬著「書の古典美 1集 眼で見る中国と日本の書道史」、瓦当の拓本も並べられている。

ミロと当時の書人たちとの交流の歴史からは、書が世界の芸術家と接点を持っていた時代状況が浮かび上がってくる。字と絵画の融合、日本の書画が与えた影響に加えて、たわしやはけなどの用具についてなど、今後、日本の「現代の書」を世界に発信していくためのヒントが目白押しだ。

ミロと金子鷗亭、宇野雪村、飯島春敬、松丸東魚といった人々が写った一枚の記念写真=下=が「毎日書道展 50年の歩み」に収められている。この瞬間が日本の書人たちに、どんな影響を与えたのか? 夢想は膨らむ。比田井南谷や手島右卿らの世界への発信から、「墨の世界 現代日本の書」(パリ展)のアンリ・ミショーらのポンピドーセンター所蔵の墨を用いた絵画作品の比較展示など、脈々と続く書の国際交流への試み。世情が厳しい現在だからこそ、「現代の書」の発展のために心を開いて先人たちの軌跡を再考したい。【桐山正寿】