2025年10月24日

小畑和彦さんが育てた人材は朝日新聞にも

元朝日新聞記者・樋田毅さんの最新刊『分岐点 「言論の自由」に殉じた朝日新聞もう一人の社主』(岩波書店)を読んでいて、水戸支局・社会部で一緒だった後輩記者・小畑和彦さん(2012年没、67歳)を思い出した。

小畑さんは68年入社。水戸支局から社会部4方面(新宿警察署)のサツ回りをしている時に、母校早稲田大学の構内で革マル派によるリンチ殺人事件が発生する。新婚旅行中だったが、旅行を中止して現場に戻り、取材にあたる。

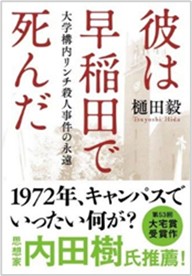

樋田毅さんは当時早大第一文学部の1年生で、1972年11月に事件が起きたあと、自治会再建運動の先頭に立って第一文学部学生自治会執行委員長になる。のちに『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』(文藝春秋2021年11月刊)を出版、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞する。

その本にこうある。《(1978年に)朝日新聞に入社し、初任地が高知支局に決まると、私は早稲田で取材を受けた毎日新聞の小畑和彦さんに連絡を取った。記者として働き始める前に、この仕事を志すきっかけにもなった小畑さんに会って挨拶しておきたかったのだ。彼は大阪に転勤しており、高知へ向かう途中に立ち寄ると、私が新聞記者になったことをとても喜んでくれて、『あの時代をよく生き延びたね。記者の仕事は大変だけど、面白いぞ』と励ましてくれた》

小畑さんは、東西交流で東京社会部から大阪社会部に転勤していた。自身のブログに「朝日新聞の新人記者が訪ねてきたので、自宅で歓迎した」とあった記憶があるが、すでにインターネット上から消えてしまったのか、確認できなかった。

鹿児島出身の小畑さんは、親分肌で後輩の面倒見がよかった。最後は航空部長から編集委員に戻って、創刊130年に発刊された社史『「毎日」の3世紀』の執筆メンバーだった。

2012年5月23日、学士会館で開かれた偲ぶ会は社会部の後輩記者らで大賑わいだったことを覚えている。

◇

「大阪が育てた朝日・毎日」。メディア史の早大政治経済学術院・土屋礼子教授が、大阪生まれの「毎日新聞」「朝日新聞」が大正時代に発行部数100万部を超え、東京にも進出して日本を代表する日刊紙になったことについてこう書いている(大阪ガスエネルギー・文化研究所発行の情報誌「CEL」第65号)。

《東京では主筆を中心とした編集側の発言権が強く、主筆が出資者を兼ねる場合も多く、記者の個性が重要だった。それゆえ東京では、福地桜痴、矢野文雄、黒岩涙香、徳富蘇峰といった有名なジャーナリストたちが輩出した》

《しかし、大阪では編集側と経営側は早くから分離し、経営者が新聞を組織的な事業として発展させる指導力を発揮した》

《それゆえ大阪では、個性的な新聞経営者が生み出された。すなわち『大阪毎日』の本山彦一と、『大阪朝日』の村山龍平である》

《特に本山彦一は、「新聞商品論」を説き、…新聞は事実報道の機関であり、判断は読者が行うものである。新聞もまた商品であり、広く売れて利益があがらなくては…独立した事業とはなり得ない》

「社会の木鐸」論に挑戦したのである。

一方、朝日新聞は、1908(明治41)年に大阪と東京両社を合併、以来村山龍平と上野理一が1年交替で社長を務め、日本を代表する新聞に育て上げた。

樋田さんは、高知支局→阪神支局→大阪社会部。大阪府警察担当、朝日新聞阪神支局襲撃事件取材班キャップ。のちに『記者襲撃』(岩波書店2018年2月刊)を出版。和歌山総局長などを歴任し、2012年から17年まで村山美知子社主の大阪秘書役を務めた。

それが2020年3月発刊の『最後の社主』(講談社)、ことし8月発刊の『分岐点』(岩波書店)につながった。

樋田さんは、上野家の二代目上野精一をテーマにした『分岐点』の中で、《『最後の社主』を上梓したあと、私は朝日新聞社から「会社の秘密を漏らした」などの内容の抗議を受け取っており》、『分岐点』の取材で朝日新聞の株主総会へ出る際に、《かつての同僚から警戒された記憶がある》と書いている。

泉下の小畑さん、「樋田クン、成長したなぁ」と喜んでいるに違いない。

(堤 哲)