2025年10月10日

「戦後80年に想う」番外

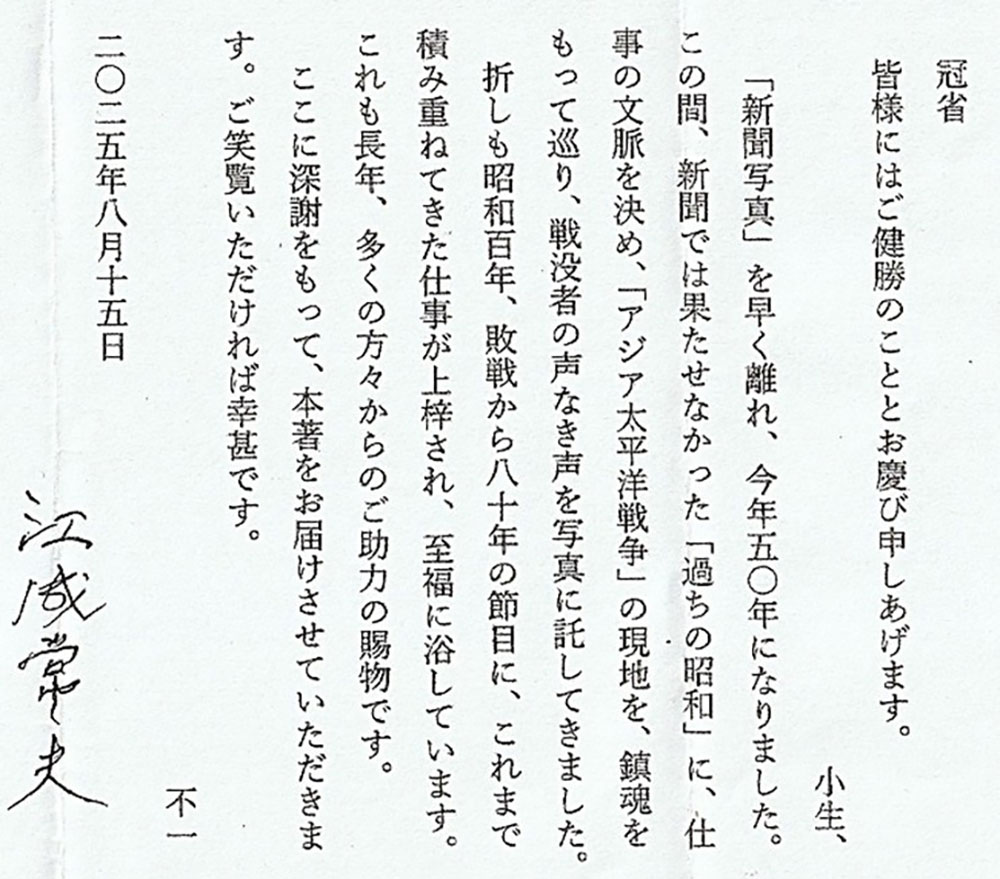

『昭和百年への鎮魂』江成常夫のレンズがとらえた戦争

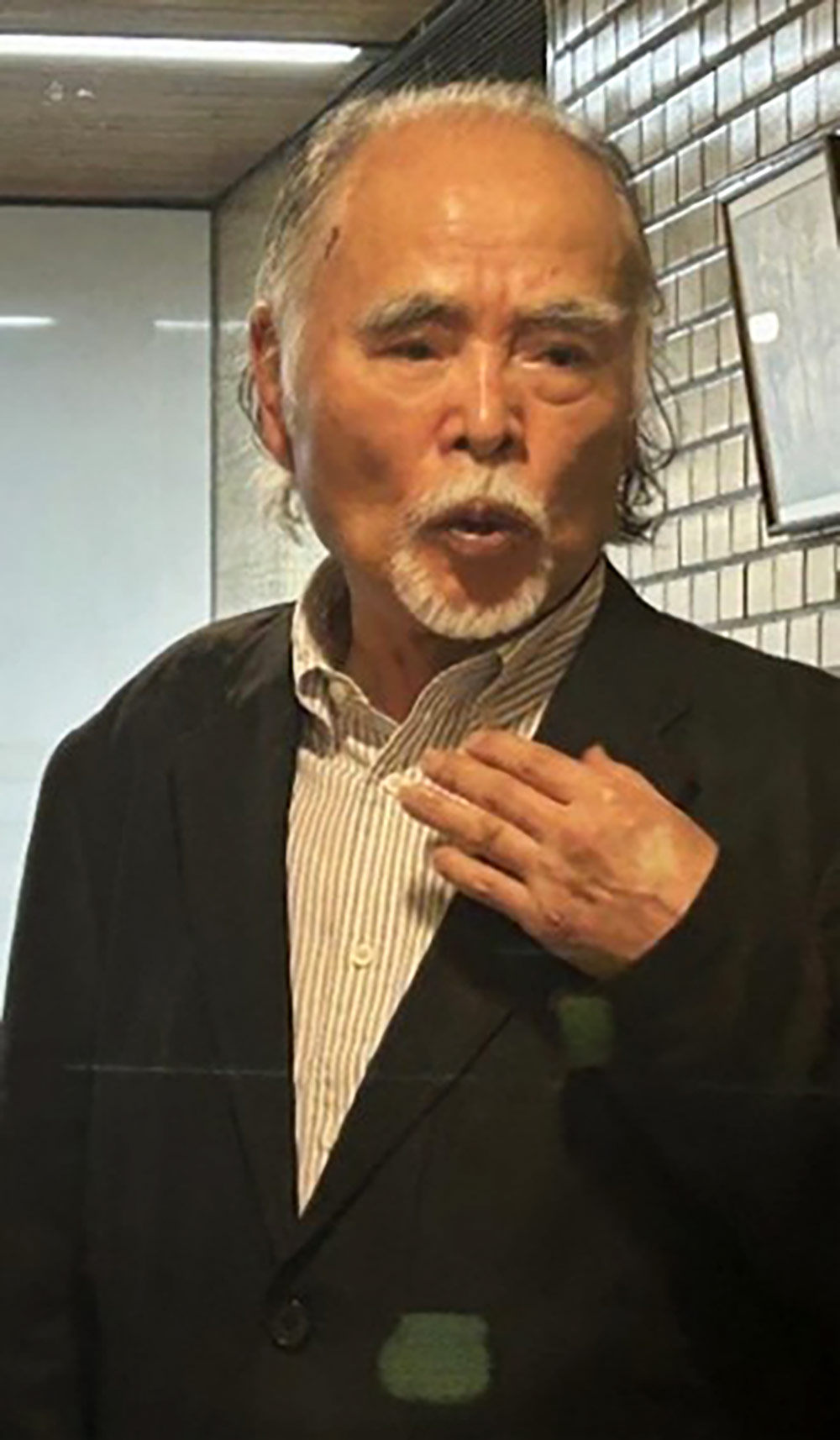

毎日新聞OBの写真家・江成常夫さん(89歳)から伊藤俊治著『昭和百年への鎮魂—江成常夫のレンズがとらえた戦争』(集英社新書ビジュアル版)が送られてきた。

帯に《半世紀以上にわたって「負の昭和」を見つめ続けた写真家の全仕事》とある。

「負の昭和」である。美術史家・評論家の著者が説明する。

《満州事変に始まる15年戦争(アジア・太平洋戦争)は内外の膨大な人命を犠牲にし、未曽有の惨禍をもたらした。太平洋戦争による日本の犠牲者は300万人を超え、第二次世界大戦の死者は5000万人以上と言われる。

江成常夫は半世紀以上にわたり、この“負の昭和”と対峙し、戦争の経験と記憶をレンズを通し精緻に凝視し続けてきた。戦後まもなくアメリカに渡った戦争花嫁、満州に取り残された日本人戦争孤児、敗戦をもたらしたヒロシマとナガサキの被爆者、戦禍の傷痕を刻んだ遺骨や遺品、沖縄戦の犠牲者が逃げこんだ洞窟の傷痕……多くの日本人が忘れ去り、その現実を記憶してはいない、今にも消え去りそうな経験を、明確に知覚可能なものとして現前させてきた》

《江成常夫が『鬼哭の島』の取材を開始したのは2004年10月のことだった。2000年に突然癌を宣告され、長い闘病生活の後、体力が戻らないままでの撮影決行だった》

《最初の撮影地はパラオの玉砕の島ペリリュー、アンガウル。……12月にはサイパンとテニアン、2005年5,6月はフィリピンのレイテ島、ハワイのオハフ島、硫黄島と太平洋戦争の激戦地を克明に辿る過酷な撮影を続けていった》

《巡礼の旅はさらに続く。2008年には248の島からなるトラック諸島(現・ミクロネシア連邦チューク諸島)の春島(ウェノ島)と夏島(トノアス島)、竹島(エテン島)を、2009年にはニューギニア島マダン、ニューブリテン島ラバウルを撮影した後、再び硫黄島を訪れた》

《これら太平洋の島々には、草木に覆い隠された戦闘機や土中に埋まった戦車の残骸、日本軍宿舎やトーチカ(防御陣地)跡、掘り返された壕や退却した洞窟壁の弾痕が眩い陽光の下に放置されていた》

《江成は島から島へ渡り、自らの記憶と経験を反響させながら、そうした痕跡もを連なりを遺骨を拾うように撮影し続けた》

◇

『花嫁のアメリカ』(81年) |

『シャオハイの満州』(84年) |

『まぼろしの国満州』(95年) |

『記憶の光景・十人のヒロシマ』(95年) |

『ヒロシマ万象』(2002年) |

『鬼哭の島』(2011年) |

江成さんは、62年入社。東京五輪(64年)全日空機羽田沖墜落事故(66年)大阪万博(70年)沖縄返還(72年)の取材に当たったが、74年退社してフリーに。

NYで米将兵と結婚して海を渡った「戦争花嫁」と出会い、カリフォルニアに住む彼女たちを1年にわたって取材した。『花嫁のアメリカ』で木村伊兵衛賞を受賞した。

次に中国残留孤児を追った『シャオハイの満洲』で土門拳賞。

さらに写真集『まぼろし国・満洲』・単行本『記憶の光景・十人のヒロシマ』で毎日芸術賞を受賞した。

江成さんの作品は、米テキサス州オースティンにあるテキサス大学付属の歴史博物館「ドルフ・ブリスコ米国史センター」にアーカイブされている。全部で604点。

最初は、2019年6月に刊行された写真集『被爆 ヒロシマ・ナガサキいのちの証』(小学館)の作品全145点。江成さんが10年にわたって広島平和記念資料館や長崎原爆資料館などに足を運び、被爆者の遺品や遺構を撮影したものだ。

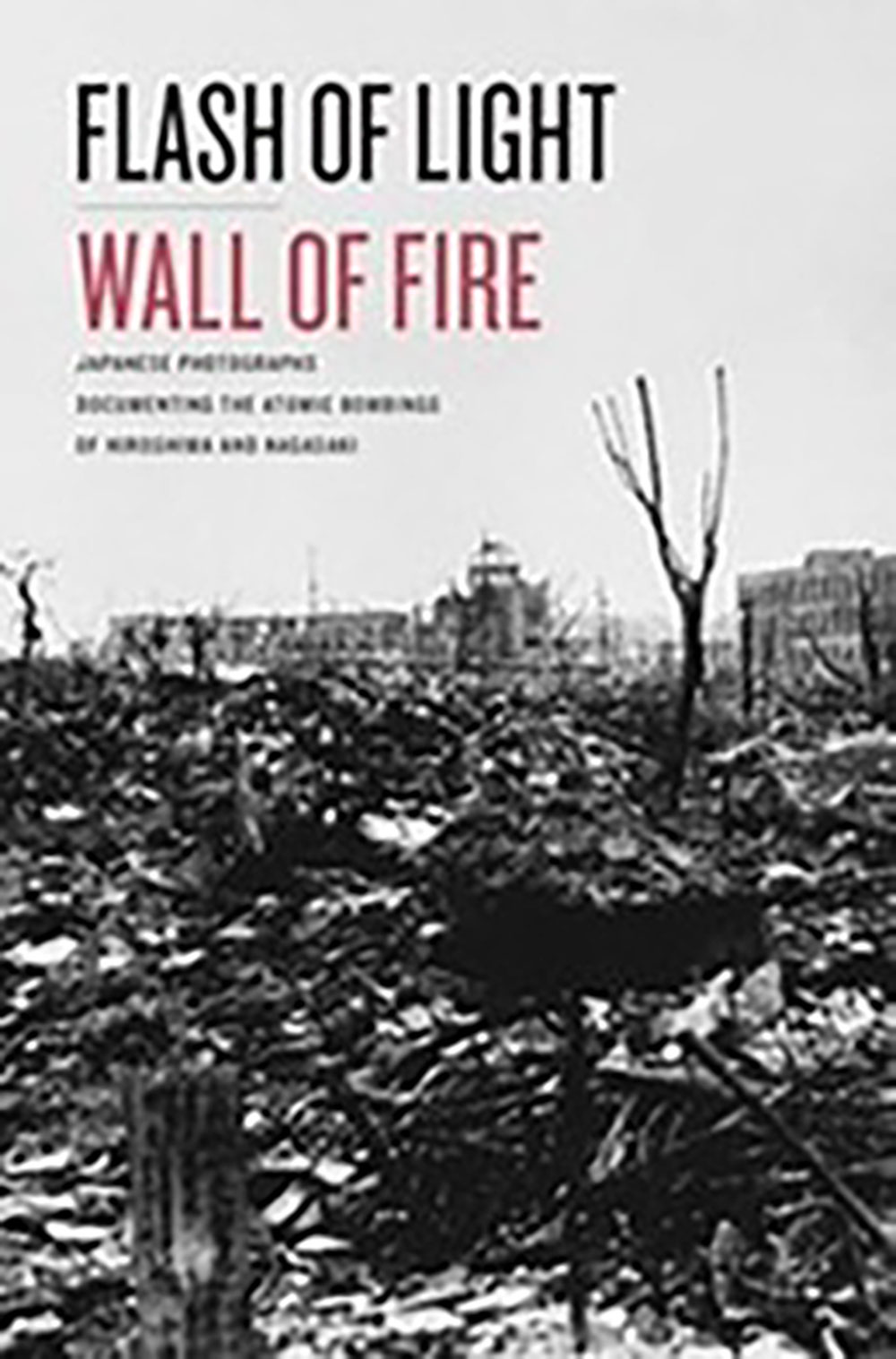

同センターは、広島に原爆が投下されて75年の2020年8月6日に、日本人が撮影した広島・長崎の写真集『Flash of Light, Wall of Fire』(閃光、炎の壁)を出版した。

さらに2021年8月から2022年1月まで、「閃光、炎の壁」写真展を開催したが、江成さんの『被爆 ヒロシマ・ナガサキいのちの証』の写真が「重要なパーツを構成した」と伊藤さんは『昭和百年への鎮魂』に書いている。

2024年には『まぼろし国・満洲』と『鬼哭の島』からの写真200点、ことしは、「沖縄・ガマ」と「被爆者・ヒロシマナガサキ」の200点余り。あわせて604点が収蔵された。

Anti-Nuclear Photographer's Movement (ANPM)Tsuneo Enari photograph collectionである。

江成さんはいう。「私の写真集に感動したある日本人がドン・カールトン館長に紹介してくれたのです。私の主要作品が収蔵されることになりました。毎日新聞社には申し訳ありませんが、自分の価値観で、写真家としての作家性を貫いてよかったと思っています」

◇

ことし89歳を迎えた江成さんは元気だ。写真部OB会も出席して、延々「持論」をぶった。写真撮影も現役だ。ただ、右手は握力がないので添えるだけで、左手の人さし指でシャッターを押すのだ。

「朝に夕に庭に出ては花や生きものを撮る。花ならば美しく咲いた真っ盛りから、落ちて朽ちるまで。人間に例えれば若者から壮年、老人、そして死後までを撮り続け、昨2024年写真集『いのちのかたち』(論創社)を出版しています」

江成流のこだわりである。

(堤 哲)