2025年9月18日

「戦後80年に想う」⑩

フィリピン・ルソン島で戦病死した桐原眞二 (堤 哲83歳)

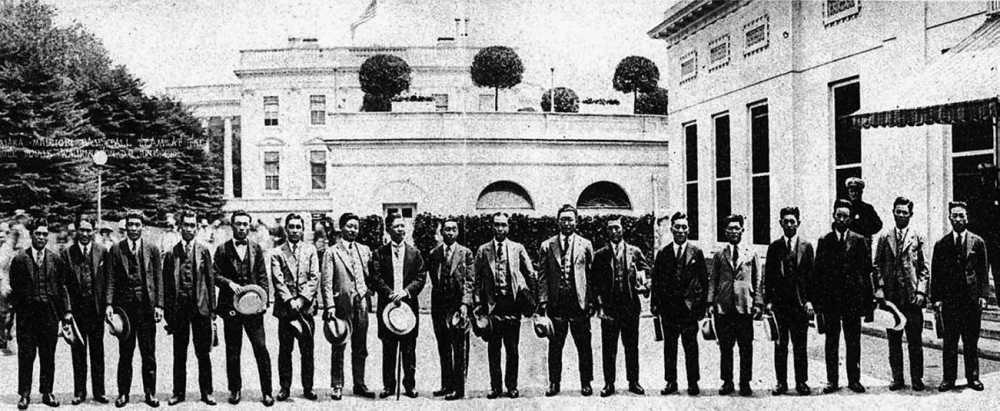

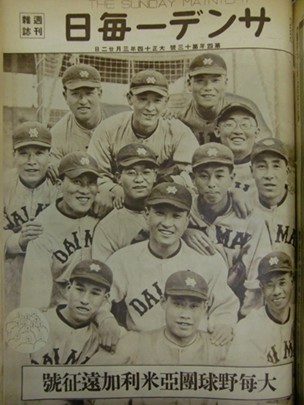

写真は、100年前、大阪毎日新聞社の野球チーム「大毎野球団」がアメリカ遠征した時の記念撮影である。プロ野球がない時代、日本最強の野球チームだった。

18人が写っている。このうち3人が、80年前、米軍が上陸したフィリピン・ルソン島にいて、ジャングルをさまよい、2人が戦病死、1人は米軍に投降して生き延びた。

のちに野球殿堂入りした桐原眞二(享年43)=写真右から6人目▽毎日新聞社が経営する「マニラ新聞」総務部長・福本福一(享年46)=写真左から2人目▽「マニラ新聞」文化事業部長・内海深三郎は、帰還して東京本社事業部副部長で退職した(1978年没77歳)=写真右から4人目。

◇

東京六大学野球リーグ戦が1925(大正14)年秋から始まって、ことし100年。早慶戦が19年ぶりに復活したのも、リーグ戦の試合に組み込まれたからだ。

早慶戦復活に、早稲田側は飛田穂洲(忠順)らが熱心だったが、慶應側は反対する有力OBがいて、その説得に難儀したようだ。一番苦労したのが、前年24(大正13)年度の慶應義塾野球部キャプテン桐原眞二だった。

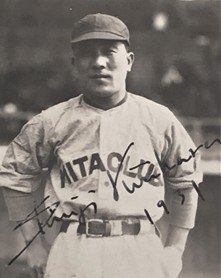

桐原は、翌25(大正14)年、慶應義塾大学を卒業して大毎に入社、アメリカ遠征に加わった。愛称デーやん。オデコからである。大阪の旧制北野中学時代、同級生の梶井基次郎(作家)に惚れられたほどの美男子だった。

元専務桐原捨三の二男。息子は65入社桐原良光(元学芸部編集委員。『井上ひさし伝』著者)、3代の毎日一家である。大阪朝日新聞(大朝)を追って「大毎」の発行部数を100万部に乗せた捨三のことは、元学芸部長・論説委員で「余録」担当だった奥武則の論文「桐原捨三とその時代—「大衆新聞」の誕生、その前夜—」(『昭和女子大学文化史研究』3号1999年5月)に詳しい。

【ニューヨーク桐原特派員発】の記事が1934(昭和9)年8月17日付「東京日日新聞」社会面トップにある。「野球の宮様」といわれた賀陽宮殿下・妃殿下ご夫妻がヤンキースタジアムでニューヨーク・ヤンキースの試合を観戦した際、説明役を務めた。賀陽宮殿下から「やあ桐原君」と声をかけられ、「感激のあまり、御挨拶申し上ぐべき言葉も出ない有様だった」と書いている。桐原はスター選手だった。

試合前、ベーブ・ルースがボールにサインをして「献上申し上げる」と、殿下は帽子をとって写真撮影に応じた、ともある。

㊨34年8月17日付東日

桐原は、37年3月に37歳で経済部長に就任、41年7月現役部長のまま応召される。

比島派遣軍報道部

陸軍主計中尉 桐原眞二

「老中尉大いに頑張ってゐるからご安心を乞う」。親友への手紙に、名刺が添えてあった。

「慶應の野球部で鳴らした名選手、現大毎経済部長の桐原氏は応召し、一中尉として報道部で働いていた。この人の宿舎がマニラ郊外サンタ・メサにあるので、私はそこに食客になっていた。夜になると桐原君が町で探して来るのか、新聞社で貰って来るのか日本酒かマニラで造られている南方ラム酒を持って帰る。三人で籐の卓を囲んで飲んでいる時が一番楽しい」。

陸軍報道班員・作家の今日出海は『山中放浪—私は比島戦線の浮浪人だった—』(日比谷出版社1949年発行)に、マニラでの桐原中尉のことを書いている。3人とある、もうひとりは、今と同行の作家里村欣三。この地で戦死した。享年42。今は終戦の2ヶ月前に、不時着した陸軍の長距離高速偵察機「新司偵」で奇跡的に台湾に脱出した。

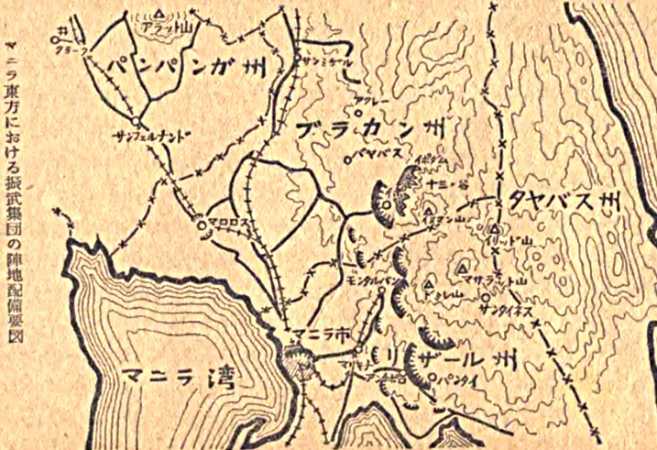

桐原は、米軍が上陸したマニラに最後まで残った。「転進」の途中、「振武集団陣中新聞」の発行を続けたというから、根っからの新聞記者である。

ジャングルでマラリアと赤痢に罹り、ルソン島サンタイネスで戦病死した。マニラの東方20㌔ほどのところだ。1945(昭和20)年6月10日とされているが、「訃報を知らされないまま1年を過ごした」「最期の様子も、遺品も何も届きませんでした」と、当時4歳だった桐原良光。父親のことは全く覚えがないという。

部下も全員死亡した。マニラ新聞に出向して、現地で召集された社員である。電信課長沢原初太郎(享年35)▽校閲課長島田弘(同42)▽経理部次長永井義順(同43)▽第一工場長永田三男(同33)ら。

野球殿堂入りしたのは、1984(昭和59)年。泰子夫人(当時77歳)の談話が残っている。「ずっと昔のことなのに、いまごろ表彰されるなんて全く感激です。昭和20年に戦死したときは45歳(数え年)でした。運命というか、桐原の兄弟は全部戦死。小泉信三先生にみんなかわいがられたのに残念です。しかし、こんな栄誉をいただき、主人もきっとよろこんでいることでしょう」=「週刊ベースボール」84年2月13日号。

◇

内海深三郎は兄弟選手で、兄の寛(写真の右端)は1917(大正6)年第3回全国中等学校優勝野球大会の決勝戦で敗れた関学中学の準優勝投手。20(大正9)年3月入社、「大毎野球団」が創設された。

深三郎は、第一新港商業卒、23(大正12)年入社。桐原と同じ遊撃手だった。神戸支局次長から43(昭和18)年3月、「マニラ新聞」出向となった。

「昭和20年9月6日、北部ルソン、カピサヤンにて新聞報道関係者23名の先頭に立って米軍に投降」

これは当時マニラ新聞出版局長・石川欣一著『比島投降記』(大地書房1946年刊)の書き出しである。深三郎は石川らと行動をともにして、米軍の収容所に送られ、生き延びたのである。

石川らは、山下奉文大将の陸軍司令部が米軍との交戦直前に、マニラの北方250㌔、海抜1500㍍の避暑地バギオに「転進」したのに伴い、そこで「マニラ新聞バギオ版」の発行を始めた。

創刊号は、1945(昭和20)年1月1日付け。ガリ版に記事を書いて謄写版で印刷した。発行130部。活字と印刷機が到着して、1月8日付から活版刷りとなった。

内海深三郎は、この創刊号と2号を持ってマニラへ戻った。

「デーやん、喜んでなぁ。ハラハラと涙を流して、ナンニモいうことはない。よくぞやってくれた、と」

バギオに戻った内海の話を、元大毎記者で大阪読売からの報道班員・近盛晴嘉が記録している(「戦場のマニラ新聞バギオ版」『総合ジャーナリズム研究』春季号1983年4月発行)。

深三郎は、日本へ戻って復職。最後は東京本社事業部副部長で51(昭和26)年に退職した。

「サンデー毎日」特集号表紙の写真は、最上段の左端が兄の内海寛。真ん中の列の左端が桐原、ひとり置いて右から2番目が内海深三郎。ついでに桐原の肩に手を置いているのが投手小野三千麿(都市対抗野球大会の「小野賞」に名を残している)、深三郎の右上がキャプテン腰本寿。ともに野球殿堂入りしている。

◇

もうひとり、福本福一。ハワイ生まれの日系二世である。「大毎野球団」がアメリカ遠征をした時、ニューヨークの日本人会で働いていた。当時26歳。日米2カ国語に堪能で、貴重な人材だった。

1928(昭和3)年から大毎ニューヨーク支局に勤務、本社外国通信部に在籍した。

37(昭和12)年10月から4か月、当時の主筆高石真五郎(のち会長、戦後一時社長)が近衛文麿首相から「国民使節」を任命され、その随員として「英文大阪毎日」編集次長・正富笑入(えみーる)とともにアメリカ各地を回った。日本の立場に理解を求める活動だった。

翌38(昭和13)年1月からニューヨーク支局長を3年。外信部欧米課長のあと、42年3月に新設されたマニラ支局の初代支局長。11月にはマニラ新聞総務部長兼務となった。

マニラ陥落は、42(昭和17)年1月2日。翌日から日本軍による軍政が施行され、マッカーサー元帥は「I shall return」の言葉を残した。

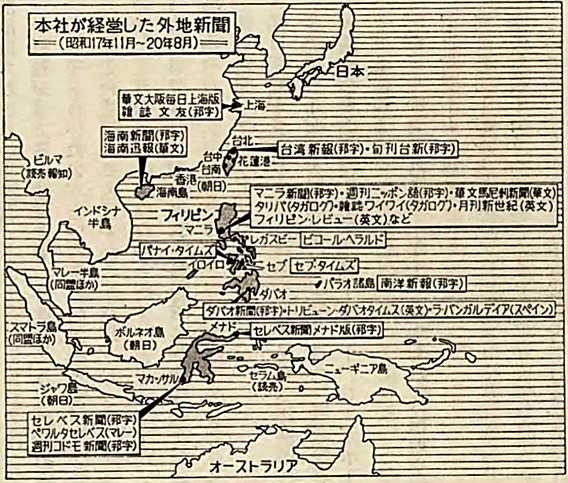

陸軍の要請で毎日新聞社はマニラ新聞社を設立、現地新聞社が発行していた英語、スペイン語、タガログ語の新聞発行を引き継ぐとともに、42年11月1日から邦宇紙「マニラ新聞」、翌43年3月からは「華文馬尼刺新聞」を創刊。現地採用のフィリピン人を合わせ総数2千余名の大世帯であった、と『毎日新聞七十年』(1952年刊)にある。

福本が就いた総務部長は、社長に次ぐNo.2のポストである。社長の山田潤二(旧姓三溝、旧制一高野球選手。のちプロ野球毎日オリオンズ球団社長)は、東京に出張したまま戦況の悪化でマニラに戻れなくなった。福本は、毎日新聞からの出向者162人(44年7月1日現在)を45年1月10日から3班に分けてマニラを脱出させた。

編集局長南條真一は「新聞を止めて疎開することは断じてできない。爆撃下でも続行、輪転機がやられたら手刷りで発行継続」と主張し続けていたが、邦字紙の発行中止を決定したのが1月31日夕刻。英字紙は2月4日付けが最後で、福本が陸軍報道部の桐原中尉らとともに最後にマニラを脱出したのは、2月4日早朝だった。

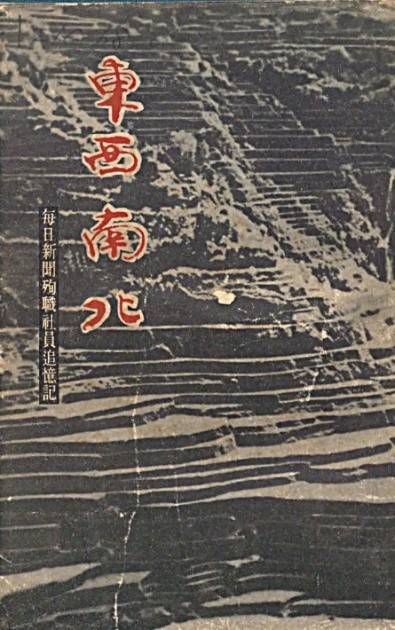

フーやんの愛称で「マニラのインテリ層で知らぬものもないほど有名だった」。ジャングル生活でも「他の連中はボロボロの服装だったが、ちょっと汗をかくと河で洗濯をして着替え、最後まで紳士然としていた」など、毎日新聞社発行の『東西南北 毎日新聞殉職社員追憶記』(1952年刊)の追悼文にある。

正富笑入もマニラ新聞外字紙編集部の編集長として出向した。日系2世でワシントン大学卒の英語使いだった。米軍収容所から帰還、49年10月英文毎日主筆になった。1984年没87歳。

◇

《フィリピンで殉職した毎日新聞関係者は計56人。陣中新聞「神州毎日」を発行し、放浪の末死亡した「南條隊」を含め、イボ周辺での死者が最も多く、20人を超えた。このほか、現地で軍に召集され、マニラ市街戦の犠牲となった社員たちは10人、マニラから北上してルソン島北部のバギオやツゲガラオなどの地域を放浪した末に死亡した社員たちは17人を数えた》

これは05年入社伊藤絵理子著『清六の戦争』(毎日新聞出版2021年刊)から。

伊藤絵理子記者は、情報調査部に勤務している時、マニラ新聞取材部長として亡くなった曽祖父の弟伊藤清六(享年38)の写真を見つけた。「戦後75年企画」として清六を追った。

社報第200号(46年2月10日発行)によると、フィリピンの特派員・出向社員らは149人にのぼり、うち生存者70人、死亡・行方不明79人とある。

◇

写真部からマニラ支局の金澤秀憲(喜雄)は、ルソン島北部ツゲガラオ飛行場から脱出した。陸軍機の操縦士が金澤を覚えていて「ドアを閉める最後に飛び乗って下さい」といわれた。「眦(まなじり)決す比島同胞」。45年2月15日付けで署名入り記事を書いた。

飛行場周辺には、いつ飛来してくるか分からない飛行機を待って、おびただしい数の帰国予定者が野宿をしていたという。

金澤は、54年4月「カメラ毎日」創刊で招いた写真家ロバート・キャパの通訳としてアテンドした。キャパはライフ誌からの依頼で、「日本に戻ってくるから」と荷物を残したままインドシナ戦線へ行き、地雷を踏んで死亡した。金澤はその後「カメ毎」編集長。

海軍省担当記者後藤基治は、マニラで海軍報道部長を務めていた。1941(昭和16)年12月8日付けで真珠湾攻撃・日米開戦をスクープした記者として知られる。

後藤は、米軍上陸を前に44年12月26日、海軍機でマニラを離れた。「内地に逃げ帰るなど、君は皇国臣民としての自覚が足らん」と先輩記者、マニラ新聞編集局長南條真一(45年6月15日戦病死47歳)に怒られたという。

毎日新聞社も社機でマニラとの社員輸送をしていたが、戦況の悪化で社機の飛来ができなくなった。後藤は社員7人を便乗で帰国させてくれるよう、マニラ新聞業務局長鴨井辰夫(戦後帰還)から頼まれる。7人は現地応召で陸軍籍だったが、「携行貨物」扱いで台湾へ脱出した。

後藤は、帰国して南方新聞局事務部長・南方部長として台湾でルソン島に残された新聞人の救出作業にあたった。戦後大毎体育部長→東京本社社会部長。その後MBS(毎日放送)を創設して副社長に就いた。

生死は紙一重だった。

マニラ支局にいた村松喬は、戦後『落日のマニラ』(1956年)を刊行した。フィリピン2年半。「フィリピン全土には約40万人の日本兵と日本人がいましたが、戦後帰国したのは10万人を越える程度です。私はその事実をわすれません」とあとがきにある。

村松は、論説委員として「教育の森」シリーズのキャップを務め、学芸部長、「余録」を長く執筆した。

連絡部長で出向の速記記者青山広志は、44(昭和19)年暮れ、44歳の誕生日直前に赴任した。「マニラ新聞」勤務は1か月ほどで、翌年1月10日から北部ルソン島をさまよった。収容所の生活まで、日記をつけていた。それを連絡部の後輩52年入社の吉田勉が『マニラ新聞、私の始末記』(早稲田速記記録事業部1994年刊)としてまとめた。

編集局長南條真一も、克明に日記をつけていて、内地の便があるたびに、留守宅に送っていた。最後が44年12月14日。その3日前の11日に「青山連絡部長が着任の挨拶に来た」と記している。南條日記は、東京本社情報調査部の開架書棚に置かれている。

南條はロンドン特派員→神戸支局長→東日連絡部長→社会部長からマニラ新聞出向で、息子岳彦が『一九四五年マニラ新聞―ある毎日新聞記者の終章』(草思社1995年刊)を出版している。

吉田勉は、93(平成5)年秋、南條岳彦とともにルソン島を訪ね、南條最期の地「アクレ南方5・5㌔の椰子林」を慰霊した。

吉田は、新聞社から速記が消えたときの連絡課長で、「記者の目」に《さよなら「電話速記」》(88年1月30日付朝刊)を書いた。89年には、新聞社の速記の記録をまとめた『新章九十年史』(B5判、748㌻)を自費出版、情報調査部に納本している。

(敬称略)

◇

堤哲さんは、1964年入社。長野・水戸支局から東京・大阪社会部、千葉支局長、東京写真部長、事業本部長、編集局編集委員、学生新聞本部長、紙面審査委員長。97年東日印刷監査役。共著に『200カイリサカナ戦争』(毎日新聞社77年刊)。