2025年9月16日

「戦後80年に想う」⑨

国民学校3年生で玉音放送、栄養失調で入院(諸岡達一89歳)

◆わが家に兵隊さんが連日宿泊

昭和16年12月8日の真珠湾攻撃の日、九州「門司港」に家がありました。そのとき私は数え年6歳、親父が門司港駅前の毎日新聞社記者でしたので毎晩のように「本格的だ本格的だ」と大声で叫び酒を浴びていました。「えらいことが始まったんだナ」私も酒浴びしたい心境でした。

年が明けた頃からか? 定かではない記憶によると兵隊さんがわが家に毎晩のように宿泊するようになりました。時には4人、3人、2人、1人のときもありました。客間の畳に軍服のまんま静かに正座をして、黙って夕食を食べて、丁寧な言葉で「ご馳走様でした」と言い、早々に布団にくるまる。風呂は使いません(薪で炊くから大変面倒)。軍服と言ってもそれが正しい軍服なのか町を歩く際の兵隊服なのかは分かりません。みんな若い感じでお兄さんのような風情です。おそらく2等兵でしょうか。兵隊さんたちはほとんど何も喋りません。布団の出し入れに追われる母親は元気よく振舞って、メシの支度もせっせとやっていました。親父の仲間の宴会は賑やかでしたが、兵隊さん宿泊はとても静寂としていて異様でした。

翌早朝、着替えたんだか着替えなかったのか、昨夜の軍服と同じ服装?で兵隊さんたちは大急ぎで朝食をかっこみ飛び出して行きました。近所の家々……裏の小さな家には兵隊さんは泊まらないようでした。わが家は門司中学校(門中)の校門の前にあったのですが、後で聞いたら3軒先の家の友達が「私ん家にも兵隊さん来たわよ」とのことでした。大きな道路沿いの家でした。どうやら少し大きい家には宿泊しているようでした。

親父の話では「兵隊さんたちは門司港から船に乗るんだよ」……兵隊さんたちのコトはそれ以上分かりません。兵隊さんのコトは内緒なんだ……たぶん。

兵隊さんのわが家への宿泊は連日続きました。来る日も来る日も………なるほど、広い通りの少し下までは軍用トラックで来てドカドカっと兵隊さんたちが降りるのを見ました。それぞれが小さな紙を見ながら泊まる家を見つけては玄関に向かっている風でした。なーるほど、そうなんだ。うーん?

町にとっては大ニュースと思うけど、大人たちは何も喋りません。裏の道で出会ってもだんまりしています。

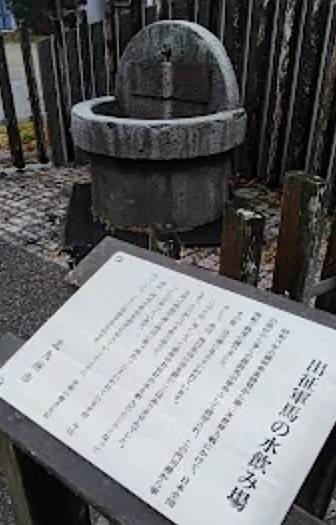

◆「出征軍馬の水飲み場」も

門司国民学校に入学したのは昭和18年4月。国民学校1年生です。1年未満通って昭和19年春、親父はまた東京転勤になり僕ら家族は引っ越しました。

戦後だいぶん経ってから知ったのですが、門司港岸壁に「門司港出征の碑」があります。「出征軍馬の水飲み場」というのもあります。ほとんどの兵隊さんたちは門司港の民家で夕食を食べて出征したのでした。ここから南方や大陸へ向かった兵隊さんは200万人超とのこと。船は沈没……撃沈も増え「海路はダメだ陸路で行け!」参謀の命令は“正しい”。徒歩で大陸を南へと向かう兵隊さん。40㎏もある荷物を背負い、連日10~30㎞も歩くのです。足の皮が破れ傷口から細菌が入り重症な皮膚炎を起こし、痛さに耐えられず手榴弾で自爆死する若い兵隊さんも多々。

★東京大空襲

東京は本郷区丸山新町に引っ越しました。祖父母がオフクロを生んだ本郷西片町は隣の町です。親父が昭和16年門司へ転勤の時に確保しておいた東京の家(モロの生まれた町)。これもずっと後に知ったことでしが、この家は貸家でした。有楽町の毎日新聞社へは都電(あの頃、市電という言い方の方が言いやすかった)1本で行けました。僕は本郷誠之国民学校に入りました。

連夜の東京空襲が始まりました。

だいたい午後になると「警戒警報」のサイレンが街々にひびき渡ります。勉強なんぞはほっぽらかして国民学校生徒は「おうちに帰れ!」となります。ときにはお昼のこっぺパン1つを持って家に帰りました。パンは冷たく美味しくない。家の縁側の日向に置いて「温め?」てから食べました。なにもつけるモノなし、です。

夕方になると「空襲警報」のサイレンがけたたましく響きます。まもなく爆撃機B29の編隊が上空に現れます。僕も家族とともに縁の下の防空壕から空を見上げてB29編隊を見つめます。10機も20機も30機も……40機も西の空からから東へと飛びます。

「来た来た」

「高度1万mだもん、遠いよ」

B29は何かばらばらと細かい塊のようなものを巻き散らしています。焼夷弾でした。本所・深川方面がたんとやられたらしい。下谷とか向島も少しね。空襲は昭和19年11月に始まり昭和20年8月迄続いたのです。B29が飛ぶ高度1万mというのは高射砲の玉が届かない高さだということでした。

昭和19年大晦日の空襲は怖かった。B29がばらまいた焼夷弾がすぐ上空へ落ちてきました。本郷区の駒込・巣鴨辺りの町々が焼夷弾を浴びたとのことでした。空襲は連日連夜。なんだかB29の飛んでいる高度がずいぶん下方になった気がするなあ。

銀座が大きくやられた時、親父が「有楽町駅が死体であふれていた」「渋谷区・世田谷区・麻布区・赤坂区なども焼けているんだよ」「京橋区・日本橋区・神田区辺りも相当ひどい」。親父が急に空襲のことを喋るようになった気がしました。

3月9日からよく10日の大空襲は本郷も焼夷弾がいっぱい落ちてあちこちが大火災でした。焼夷弾は真上をかすめ……近くの根津神社、駒込吉祥寺辺りに大量に落下したのです。下町方面の夜空は空襲のたびごとに真っ赤に染まっていました。

この夜は寒かった。寒風・空っ風が吹きまくりました。火の粉が舞いました。わが家一同(母・妹2人・自分)は縁の下の防空壕でチンとしていました。手がかじかんでかじかんで……。

3月10日も明けての昼間、空襲も済み隣組のガキは連れ立って大きな病院へ野次馬部隊。「いままで積んであったよ、たくさんの遺体が……」。わんさわんさ大人の野次馬の会話。

道路に6角形の金属棒(長さ1m)がたくさん落ちていて「もしかして」焼夷弾の一部か、と言い合い、集めたものです。大人たちはが薬莢(やっきょう)じゃあねえのか?

庭に集めた薬莢が4~50本あったけど、あれらはどこにいっちゃったんだろう。

空襲は4月・5月も連夜……特に5月25日はひどかった。麹町区・牛込区・小石川区・四谷区の大きな住宅街が大被害を受けた。この夜ばかりは「この防空壕に居たのでは危ない」と隣組の班長さん。近所周囲も焼夷弾がぱらぱら落ちてきたのです。火炎が目の前を舞った。

「直撃されたら一瞬だぞ!」。

いろいろ脅されて逃げる羽目に。いっぱい水を入れた水筒、生のコメ、食えそうなモノ、着替え類。重くて嫌になりました。焼夷弾の火の粉のような燃え屑を浴びながら逃げ惑いました。丸山新町も北側3分の1が焼失しました。わが家は無事でした。でもなんか空しい思いが頭のなかを駆け巡りました。

このときか? 東京駅がこてんぱん……プラットホームの屋根が全滅しました。

★集団疎開

5月25日の空襲がひどかったせいで、長男(近い将来、兵隊さんになる)はここで死んではいけません、「集団疎開」に参加することになりました。学校はすでにみんな集団疎開で各県のお寺などに「クラスごと」移っていました。

疎開と言えば「強制疎開」といって、電車通り沿いの道路側1列は家々を取り壊わされ道路を広げろという国家命令です。すぐ下の大道路、電車「指ケ谷町(さしがやちょう)」の停留所横にあった果物屋さんの友達ん家なんか家族みんなで泣いていました。母ちゃんが「おカミのいうことだわよ。いうこときくしかないわっ」目が吊り上がっていました。家が壊されてどこへも行くところが「ないのよっ」。

「学童疎開」も同じようなものです。私は1人おくればせながら、先生に連れられて上野駅から2人で汽車に乗りました……貨物列車でした。宇都宮駅から烏山線に乗り換えて大金駅で降り、そこから延々と歩いて下江川村まで、2時間くらいかかったんじゃあないかしら。6月の上旬だったような。

へとへとになって法性寺(ほうしょうじ)というお寺に着きました。ここが住居です。曹洞宗のお寺で、普段から座禅を重視しているそうでした。お坊さんの名前はもともと聞いてなかったとので分かりません。道具置き場を教えられて持ち物を仕舞い、すでに滞在している学童たちに「ご挨拶」。同じ誠之国民学校の生徒たち20人ほどなのに初対面でした。こちらを睨んでいた6年生5年生は怖かった。一緒に来ている先生は3人くらいでしたか?

あしたからすぐに学校です。下江川国民学校はお寺から歩いて5~6分。空襲のせいで、自分はいったい今は何年生なのだろう?

昭和20年6月だから3年生ですよ。教室のいちばん前に席を作ったらしく……座りました。さあ勉強です。でも、担任の先生やその他の先生たちがどんな先生だったか、名前も顔もまるで記憶にありません。

お寺は庫裡(くり)と呼称される本堂の裏側の一角に寝床を作ってくれました。みんなも一緒です。居心地……ま、いっか。

母と祖母へ毎日のように手紙を書きました。今日あったことや先生の噺や食事のことなどなどたくさん書きました。

コメどころですからゴハンはたんとあるだろうと思ったけれど、メニューは「かぼちゃ・じゃがいも・なす」という現地の畑ものでしょうか。こればっかり。8月になると「かぼちゃのツル」が毎晩のおかず。美味しくないの。ついに栄養失調になってしまいました。

夏休み頃でしょうか、近くの農家のおばさんと仲良しになりました。学校の帰りに寄ったりしました。おはぎのようなアンコのおむすびようの団子が美味しかったなあ。

しばらくしてからおばさんは近所の「煙草の葉っぱ」の畑を経営しているオジサンを紹介してくれました。オジサンが煙草の葉をたくさんくれて「これ、お父さんに送ったら喜ぶぞオ」。どう送ったかまるで記憶にないのですが、初めて面会に来たときにリックサックに詰めて東京へ持ち帰ったらしいことが判明しました。

おばさんはお米もたくさんくれました。お米は隠し持ちして父親が面会に来た折に持ち帰ってもらいました。

8月15日終戦。玉音放送はお寺の本堂に全員が集まって食事のテーブルに座り聞きました。最初から最後まで何を言っているのかさっぱり分かりませんでした。天皇の言葉って勅語(教育)と同じように「ちん」「ちん」ばかりだね。先生もよーく分かんなかったようでしたが、しばらくしていちばん歳のいった先生がとろとろ説明しました。

「日本はアメリカ・イギリス・シナ・ソ連に対して(ポツダム)宣言を受け入れるとのコトをいいましたと、おっしゃいました」

先生は少しばかり笑っているみたいな顔でした。自分の解釈が合っているのか間違っているのかが明確ではないなあ……と考えている風での笑いかなあ?と思いました。

強度の栄養失調との診断で私は急遽東京へ帰り入院しました。急遽と言っても9月10日頃だったんじゃないかしら。それからまもなく3年生のクラスで勉強が始まりました。昭和20年10月から通学再開です。家から学校まで徒歩3分。近くて嬉しかったなあ。

本郷区丸山新町の家は、完璧に無事でした。

終戦後のデモクラシーと自由が始まりました。

◆おわりに

「コンサイス 東京35區區分圖帖 戦災焼失區域表示」「写真版 東京大空襲の記録 早乙女勝元編著」「東京大空襲 早乙女勝元著」「東京大空襲の戦後史 栗原俊雄著」「ドキュメント東京大空襲 改定増補版 武内俊三編」などなど、一応全部読みました。

ここでは国民学校生徒時代の戦争体験を危なっかしい記憶だけで書きました。

(おしまい)

◇

諸岡達一さんは、1959年入社。整理本部一筋。途中中部本社整理部で3年。夕刊三面、「くりくり」、日曜版など新紙面企画のレイアウトを担当した。編集委員。社内同人誌「ゆうLUCKペン」の編集幹事(実質編集長)、「野球文化學會」の創設者でもある。 大毎第2代社会部長角田浩々歌客(勤一郎)の次女と諸岡新平(整理部)が結婚。その長男がモロさん。祖父の長女は角田小枝子(人事部)。3代4人の毎日一家である。

https://maiyukai.com/essay/20220322.php

『死亡記事を読む』(新潮新書)『整理記者の新聞考』『裸の新聞記者』(ともに三修社)『新聞のわび状』(毎日新聞出版)『おもしろ見出しを探せ!』(東京書籍)など著書多数。