2025年8月7日

「戦後80年に想う」③

上海事件―良心の検証― (おおすみひろんど87歳)

戦後80年。理屈をいえば、その前に「戦争の時代」があって、それからの80年が戦後になる。その戦争とは何だったのか。それを折々に、斯く斯くに考えてきて、80年が過ぎた。その中で、想いが一つの形となって膨らんできたのは上海で過ごした1年余(正確には1年5か月)だった気がする。

触発は「上海事件」。事件は前後2度、1932年1月(第1次)と1937年8月(第2次)に勃発し、1937年には、わたしらが生まれている。散逸し始めていた資料を集め、手控えとして記録し始めた。だが、締め切りがないってことは遅遅を誘う。それでも、ふと気がついてみたら、80回目の8月15日を前に、なんとか第1稿を書き上げていた。

以下は、その序になる。

◇

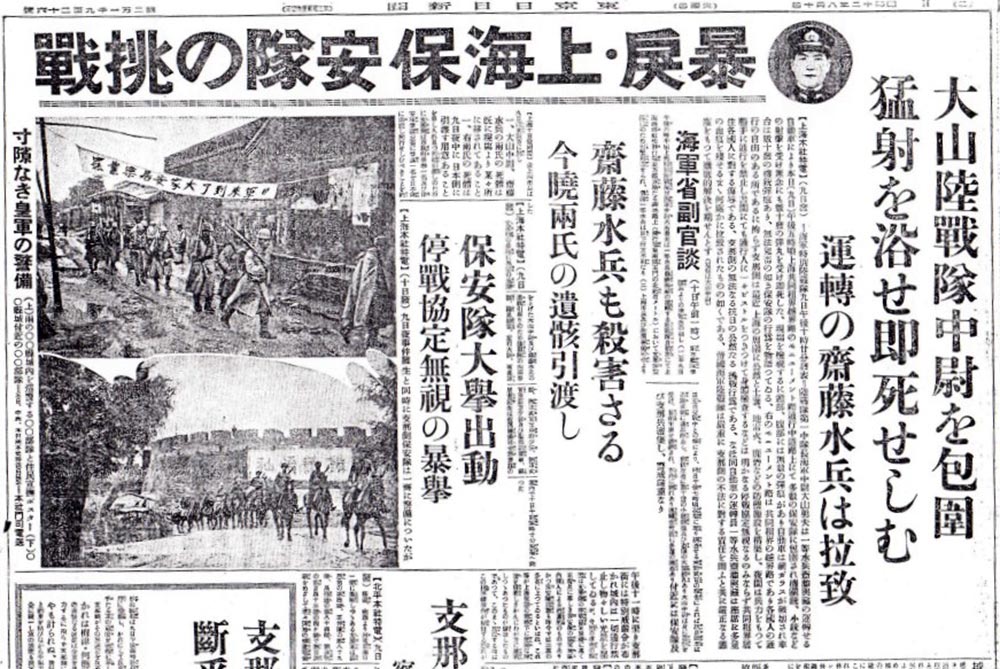

一年あまり上海に住んだことがあって、「上海事件」が気になっていた。上海に住んでいて、上海事件をほとんど知らないと知ったからで、内外の文献、史・資料を手当たり次第に読み漁り、旧い新聞の荒々しい記事で釘づけになった。

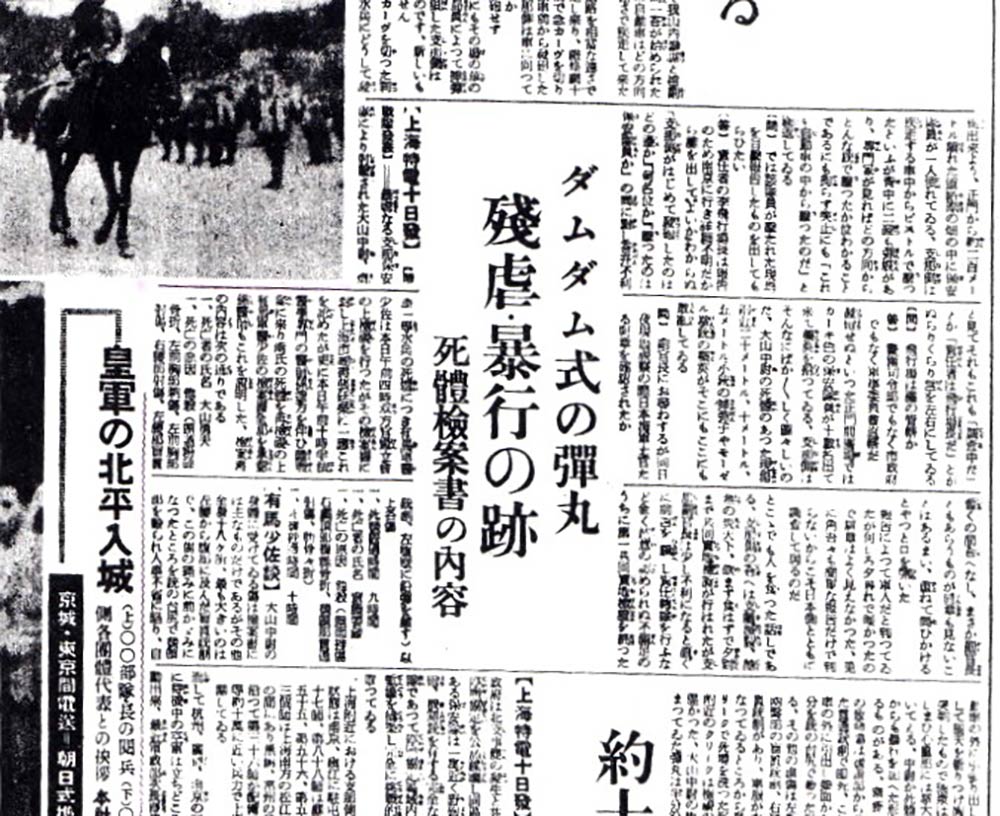

死体検案書

一、死亡者の氏名 大山勇夫

一、死亡の原因 他殺(頭蓋粉砕骨折 左前胸部刺傷 左前胸部射傷 右腰部射傷 左腰部盲管銃創 左腹壁に鉛弾を蔵す)以上各傷

一、死後経過時間 九時間

【軍医・有馬海軍少佐の談】

…略…検案書には主なものだけであるが、その他全身十八ケ所、最も大きいのは左腰から腹部に及んだ盲管銃創で、この傷の痛みに前かがみになったところを、銃の台尻で後頭部を殴られ、人事不省に陥り、自動車の外に引張り出し仰向けにして脳天を斬りつけ、胸を銃剣で突刺したもので、脳漿は全部出てしまひ、心臓部には拳大の穴があいてゐる。中尉が死体となってからも暴行を加へた形跡歴然たるものがある。…略…

=以上、昭和12年(1937年)8月11日(水曜日)付『東京朝日新聞』朝刊記事からの抜書き。句読点は読みやすいように手をいれた。鬼気迫り、正視に堪えない描写だが、起きた事態を理解するには願ってもない記録だ。

◇

揚子江の河口付近で陸地に入った飛行機は、上海市街の北側をかすめ翼を大きく左に傾けて旋回すると、最終着陸姿勢にはいった。

右手の景色がぐんぐんと迫って、高く低い建物群が視界に飛び込んでくる。眼下に駐機場が見えた、と思ったら、一瞬、どすん、どすんと着地する感触が下半身から突きあがり、眼を凝らす間もなく滑走路の端からぐるりと半周して、ターミナル2階の乗降口に横付けとなった。

公式名は「上海虹橋国際机場」(机場=飛行場)。名は「国際」ながら、ほとんど下駄履き感覚の下町の空港だった。地方空港の位置づけながら国際線用の別棟専用ターミナルビルを持つ福岡空港のほうがよほど異国に旅する気分をかもしている。

おかげで入国審査・税関ともども、あっという間に通過、出口と記された自動ドアを抜けると、そこはもう空港というよりは何とか駅前の雑然が連なっていた。そう、ひと昔ふた昔前の上野駅前によく似ている。

羽田―虹橋線が事実上の定期便となって間もないころで、上海万博を2010年に控え、日中間が一段と近くなったころだった。

=以上、2008年2月、初めて上海・虹橋空港に降り立ったときの感興だ。当時既に、上海の空の表玄関は浦東国際空港で、虹橋は国内航路が主体の飛行場になっていた。が、半面、虹橋は都心に近いことから利便性がよく、ちょうど成田と羽田の関係に似ていた。そして、この虹橋が「上海事件(第2次)」発端の現場だった。

◇

史上、「上海事件」という呼び名は2度出てくる。追って詳述するが、1932年1月18日発生と1937年8月9日発生で、便宜上、第1次、第2次と表記される。

たまたま、わたしはその1937年の9月22日に生まれた。当の事件は、この年の7月7日に起きた「盧溝橋事件」の政治解決を図っているさなかに起き、そのまま「日中戦争」への導火線となった。その引き金となった陸戦隊将兵殺害事件の現場が虹橋飛行場(当時→虹橋空港)に接する一画だった。小さな縁、いや小さ過ぎる機縁ではあるが、1937年に生まれた身として無為には通り過ぎ難い飛行場となって脳裏に焼き付いた。

もとより、飛行場もその周辺も1937年からは大きく変貌している。幾度かの空港改造や周辺の区画整備によって、将兵殺害場所がどこであったのか、いまは「このへん」といって指を差すすべもない。

だからといって一切の記憶を埋め込み、歴史的位置を後世に伝えずしていいと恍けられるのだろうか。虹橋に飛行場があるかぎり、飛行場と共にあった過去も、ここにある。

羽田からの飛行機が降り立つとき、羽田への飛行機が飛び立つとき、たとえ指は差せなくとも、その視界の中には必ず忘れてはいけない歴史の現場が入っている。そこには底知れない憎しみから生まれた日本人と、それに数倍する中国人の無念の血がいまなお恨みをのんだまま埋められている。事件後87年を経たいまもなお眼を凝らす所以にほかならない。

改めて先の新聞記事に見入る。なんという凄まじい憎悪だろう。人が人を殺し、切り刻んで、それでもなお許さない鬼気がはじけている。殺すだけでは足りない憎悪。人が人をここまで追い込み、非情の手をくださせていく憎しみの根源とは、いったい何なのか。正直、気力が一気に萎えてくる思いにかられる。

頭では理解していたつもりだ。ここ百数十年にわたる日中関係は、圧倒的に日本の側に非がある。明治政権の成立以来、朝鮮半島から中国大陸を勝手に日本の資源とみなし、他国に土足で入り込み、勝手を働いた歴史がある。この侵略性は、第2次世界大戦の敗戦という形で断罪された。この程度の知識は戦後の学校教育の中でも知りえていた。

かつて当の相手要人から「一時の不幸な歴史」といって許容してくれた言葉もある。だが一度たまり尽くした澱は容易に流れ去ってはくれない。少なくとも憎しみの根源に遡って事と次第を底ざらいし、歴史認識を確かなものとした上で、心底から詫び、償うべきを償って、確かな歴史観を自得しないことには、この先の同時代を共有していくことにはならないと、そんな思いに締めつけられる。 表題に「良心の検証」と付した所以でもある。

◇

いま、わたしは、わたし自身の教養、啓蒙の手控えとしてこれを書こうとしている。当初は、とにかく事の真相、全体像を知ろうと、文献、記録、史料の類を漁ったのだが、ほどなく「上海事件」を扱って過不足なく満足いく一冊のないことに気がついた。事件から半世紀をゆうに越え、「満州事変」「日華事変」「日中戦争」といった大作、労作は数あっても、「上海事件」という思い求める一冊にはいまも出合えずにいる。

あるいは専門史家の目には、満州事変、あるいは日中戦争の中の重要な一こまではあっても、独立して扱うほどの比重はないとの評価なのかもしれない。加えて、外交文書をはじめとする当時の公文書の類が敗戦処理のどさくさ焼却を含めて戦乱のなかで数多く焼失、散逸してしまっている。手をつけてみれば、その壁の厚さを思い知らされる。

もともと外国の文献を読みこなす力も外国の言葉で尋ね聞き回る力もない。となれば、求め得る日本語の文献を恃みに、あとは歩いて、見て、感じて、風景の中で考えるしかない。

いま上海は、見るからに激しく変化変転している。ビルを壊す工事とビルを建てる工事とがまさに隣り合って、それは市中いたるところで目の当たりにされる。

批評家たちは、「未来」がすぐさま「今」になり、「今」は即座に消費されて「過去」に押しやられている、などと驚き半分冷やかし半分に評している。斯く斯く言われるほどに日々に変化し、雑然とした活力に満ちている都市ということだ。

それならば尚のこと、不確かは不確かのままに、限界は限界のままに、少なくもこれ以上の風化と散逸を防ぐためにも、及ぶかぎりの手控えをと思い新たにした。今後とも限りなく世界に影響を及ぼし続けるであろう大都市における、ほんの数十年前の過去に日本人が抜き差しならない関係を持ったことに口をぬぐってはいけないとの思いで。

史料の消滅、記憶の埋没を理由にはできない。少なくとも事件を引き起こした側の日本人は可能なかぎりの全体像を明らかにし、きちんと対応する努力を欠かしてはいけない。既に古希を越え、上海の地を遠く離れているが、手持ちの資料を死蔵で終わらせないためにもと不遜に構えることにした。

2009年8月25日

=以上、この「序」のもと、相当程度にまで書き進んだが、いつの頃か書き澱み、他事に紛れて中断していた。以て米寿に近いいま、思い戻しての筆を入れている。既に上海を離れて10数年になり、「序」から書き直す選択もあるかと思ったが、せっかくの初念を通すが大事と、中断を明記して書き足すこととした。本文においても、街の様子など変化しているところ多と思われるが、当時の臨場感を大事に残すことにした。

◇

なお史上、文献では「上海事件」とは別に、「上海事変」あるいは「満州事変」などと「事変」の語が頻繁に出てくる。国際法もからみ煩瑣な意味付けが込められているが、一言にして、「事変」とは宣戦布告なき戦争を指している。

その態様は必要に応じ、先にいって触れるが、なんとも悍ましい限りなので、本稿地の文では努めてこれを使わず、宣戦布告の有無にかかわらず戦争は戦争と表記する。「上海事変」も使わない。

加えて、書き進めながら、「註」を頻繁に活用することにした。本文では流れを優先して脇道に入るのを極力避け、半面で割愛し難い「寄り道」、さらには「飛び地」をも織り込む工夫と思っていただければありがたい。以て、目障りの向きには読み飛ばしてもらえればありがたく、ご容赦のほどを、である。 南無

2025年8月9日 (8月9日は第2次上海事件の起きた日)

◇

大住広人さんは、1961年入社。写真部、社会部、編集局編集委員。毎日労組執行委員長。